もくじ

法人の事業所と個人の事業所の違い

法人の事業所は、常時使用される人が1人以上いれば、業種を問わず社会保険(厚生年金保険・健康保険)の強制適用事業所です。

法人であれば、代表者一人のみが報酬を受けている一人法人であっても、強制適用事業所です。

一方、個人の事業所は、従業員が常時5人以上いる法定16業種に該当する個人の事業所のみが強制適用事業所です。

5人未満の個人の事業所であれば、業種を問わず社会保険の任意適用事業所です。

また、法定16業種以外の業種の個人の事業所であれば、従業員人数によらず任意適用事業所です。

以上より、弁護士等士業の事務所であっても、弁護士法人等士業の法人であれば、社会保険の強制適用事業所です。

一方、個人の弁護士事務所等であれば、令和3年度現在、従業員数常時5人以上であっても任意適用事業所です。

士業事務所は個人経営の事務所が多い

士業の法人割合は、これまでのところそれほど高くありません。そして、従業員数常時5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比べて高いです。

士業の法人化に際しては制度上一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種もあることから、他の業種であれば大部分が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高くなっており、従業員として働きながら厚生年金保険・健康保険に加入していない人が多いと見込まれています。

令和4年10月からの士業事務所への社会保険適用拡大

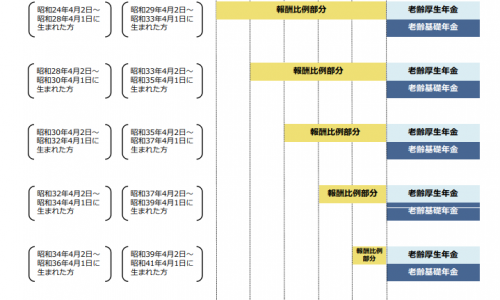

そこで、令和2年改正法により令和4年10月から「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」が厚生年金保険・健康保険の適用業種に含まれることとなりました。これらの士業事務所で従業員数常時5人以上の個人の事業所は、令和4年10月から新たに強制適用事業所となります。

弁護士、公認会計士以外の「その他政令で定める者」について、本年5月21日に公示され6月19日まで意見募集が行われている政令案では、以下の通りとされています。

・公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士

個人の士業事務所について注意すべきポイント

個人の士業事務所への社会保険適用拡大については、次の2点が重要です。

まずは、常時使用する従業員数の要件です。

改正により新たに強制適用事業所となるのは、常時使用する従業員数が5人以上の個人の事業所のみです。

個人の事業所で5人未満であれば、令和4年10月以降も、現在と同様任意適用事業所のままです。

次に、常時使用する従業員数が5人以上の個人の士業事務所であっても、法改正により令和4年10月から社会保険に加入できるようになるのは加入要件を満たす従業員(注)のみです。個人事業主(所長)自身は加入できません。

これは、令和3年度現在、人数要件(常時5人以上)および業種要件(法定16業種)をともに満たしている個人の強制適用事業所であっても、加入できるのは従業員だけで個人事業主自身は加入できないことと同様です。

(注)次の1・2のいずれかに該当する従業員

1.1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数がその事業所の通常の労働者の3/4以上である従業員(勤務期間の見込みが2か月超の従業員に限ります)

2.1に該当しないものの、以下の全てを満たす従業員

①従業員数100人超(令和6年10月以降は50人超)の事業所に勤務

②勤務期間の見込が2か月超

③1週間の所定労働時間が20時間以上

④賃金月額8.8万円

⑤学生でない

士業事務所と法人化

常時5人以上の従業員を使用する個人の士業事務所の所長が、令和4年10月から社会保険の強制適用事業所となっても自身は加入できないことを知った場合、中にはこれを機に士業法人化を検討する人もいるかもしれません。

しかし、社会保険料負担や在職中の年金支給停止について十分な知識のないまま士業法人化すると、法人の経費負担が重くなり、自身の可処分所得も少なくなる可能性がありますので、注意が必要なところです。

士業事務所の所長が、士業業務だけでなくコンサルティング事業・不動産管理事業等別事業も個人事業で行っている場合(またはこれから行う場合)は、士業の事務所は個人事業のままで従業員のみ社会保険に加入させ、コンサルティング事業等別事業のみを法人化して法人代表者となり、法人から役員給与を受けて法人において自身が社会保険に加入するという選択肢もあります。

個人の士業事務所のみ・士業法人のみの二択で悩んでいる所長に、「個人の士業事業事務所+法人」という選択肢があることを伝えると喜ばれるケースも中にはあるでしょう。

任意包括適用の注意点

個人の士業事務所に限らず社会保険の任意適用事業所は、従来から、厚生労働大臣の認可を受けて任意に社会保険の適用事業所となることもできることとなっています。

その事業所に使用される人(被保険者となれる人に限ります)の2分の1以上の同意を得て加入手続きを行い、認可があった日に、被保険者となるべき要件を満たしている人全員が社会保険に加入する、というものです、

この任意適用は、必ず事業所単位での任意包括適用となる点が重要です。

加入に反対した人も含め、加入すべき人は全員加入させる必要があります。

認可を受けて任意包括適用事業所となった後で、適用事業所でなくなるための手続きを行うこともできますが、この場合は、被保険者である人の3/4以上の同意を得て脱退手続きを行い厚生労働大臣の認可を得る必要があります(すでに被保険者となっている人の立場を保護するため、加入時よりも同意者数要件が厳しくなっています)。

認可があった日の翌日に、脱退に反対した人も含めた被保険者全員が被保険者資格を喪失することとなります。

任意包括加入・任意包括脱退とも、令和4年10月からの社会保険適用拡大とは直接関係がありませんが、人材確保のため等の理由で制度について知識がないまま任意包括加入手続きを行い、後になって社会保険料の会社負担の重さに悩んだり、従業員との間でトラブルになるケースもありますので、注意が必要です。

(ポイント)

- 令和4年10月から、従業員数常時5人以上の個人の士業事務所は社会保険の強制適用事業所となる

- 従業員数常時5人以上の個人の士業事務所において、所長自身は令和4年10月以降も社会保険に加入できない