全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和5年度の健康保険料率・介護保険料率が令和5年2月6日に公表されました。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/

令和5年度保険料額表はこちら↓

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

健康保険料率は静岡県だけは令和4年度の保険料率と同じですが、

それ以外の都道府県では、引上げまたは引下げとなります。

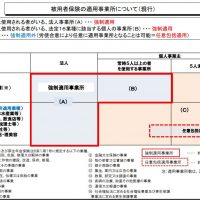

40歳以上65歳未満の被保険者について健康保険料といっしょにかかる介護保険の保険料率(全国一律。会社負担分・被保険者負担分合計)は、

令和4年度は1.64%ですが、令和5年度は1.82%となります。

令和5年度健康保険料率・介護保険料率は、令和5年3月分(令和5年4月末納期限分)から適用となります。

健康保険組合の健康保険料率・介護保険料率は各健康保険組合の定めるところによります。

なお、インターネット上等や一般向けのビジネス書などでは、

「少子高齢化により年金保険料は今後どんどん上がっていくはず」という内容の文章を見ることがあります。

しかし、公的年金(国民年金・厚生年金保険)の保険料は、

平成16年の年金法改正で「保険料水準固定方式」が導入され、

将来の最終的な保険料水準を固定して、

その財源の範囲内で給付水準を調整するしくみに変わっています。

これにより、例えば、厚生年金保険料は、平成16年10月から段階的に引き上げられ、

最終的に平成29年9月以降の保険料率は18.300%(1,000分の183.00)に固定することが決まりました。

このことは、厚生年金保険法第81条第4項に定められています。

ですから、平成29年9月以降、厚生年金保険料は全く上がっていません。

令和4年度の保険料率も18.300%ですし、

令和5年度の保険料率も18.300%です。

将来の保険料率も、(将来法改正がされない限り)は18.300%のままです。

(注)厚生年金保険料とともに会社が納付する子ども・子育て拠出金率(現在0.36%)は、

年度によって改定されることがあります。

また、国民年金保険料は、平成16年改正によって定められたスケジュールにより、平成17年度(13,580円×保険料改定率)から平成29年度(16,900円×保険料改定率)まで段階的に少しずつ引き上げられ、平成16年改正による保険料引き上げは完了して固定されることとなりました。

その上で、平成31年4月から、国民年金保険料にも産前産後保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、国民年金保険料は、16,900円×保険料改定率ではなく、17,000×保険料改定率とされました。

毎年度の実際の国民年金保険料は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて(「17,000円×保険料改定率」の改定率を改定する形で)毎年度改定されています。

これにより、名目賃金の変動に応じ、例えば、令和4年度の実際の国民年金保険料は、令和3年度

に比べ20円下がりましたし、

令和5年度の実際の国民年金保険料は、令和4年度に比べ70円下がり、

令和6年度の実際の国民年金保険料は、令和5年度に比べ460円上がることとなります。

保険料に限らず年金については、

法律に明記されている内容とは全く異なる間違った内容・根拠のない文章も散見されますので、

注意が必要です。

よく見られる誤りは、

「老齢基礎年金の支給開始年齢は、段階的に引き上げられてきたため、今後も引き上げられていくはず」というものです。

(実際には、老齢基礎年金の支給開始年齢(65歳(国民年金法第26条)が引き上げられたことは一度もありません)