老齢基礎年金は満額でも年間約78万円です。

預貯金額や換金できる保有資産等にもよりますが、年をとった時にもらえる年金額としては、これだけでは不安に感じる人もいるでしょう。

しかし、公的年金に加入して保険料を納めた期間が合計10年以上あり、そのうち1か月でも厚生年金保険加入期間があると、65歳から老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金ももらえるようになります。

老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「経過的加算部分」に分かれます。

老齢厚生年金(経過的加算部分)は、差額加算ともいいます。

もくじ

老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額

老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額の計算式は次の通りです。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬額×5,481/1,000×2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数

平均標準報酬額とは:2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額÷厚生年金保険加入期間の月数

このように、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額には、厚生年金保険加入期間の月数や厚生年金保険加入期間の各月に受けた報酬月額・賞与額が反映されます。

ただし、2003年3月以前に厚生年金保険加入期間がある人の場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額の計算式は次の通りとなります。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の厚生年金保険加入期間の月数+平均標準報酬額×5,481/1,000×2003年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数

平均標準報酬月額とは:2003年3月以前の厚生年金保険加入期間の各月の標準報酬月額の総額÷2003年3月以前の厚生年金保険加入期間の月数

2003年3月以前に厚生年金保険加入期間のある人は、2003年3月以前の厚生年金保険加入期間・各月に受けた報酬月額から計算される年金と、2003年4月以降の厚生年金保険加入期間・各月に受けた報酬月額・賞与額から計算される年金の合算額が、もらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額となります。

2003年3月以前の厚生年金保険加入期間に受けた賞与額は年金額に反映しません。

厚生年金保険加入期間が長いほど、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は増える

以上の計算式からわかる通り、平均標準報酬額が同じであれば、なるべく長く厚生年金保険に加入した方が、老齢厚生年金保険(報酬比例部分)の年金額は多くなります。

現在、厚生年金保険には現在最高70歳まで加入できます。

厚生年金保険加入中の報酬月額・賞与額も、老齢厚生年金(報酬比例部分)に反映する

老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額には、厚生年金保険加入期間の月数だけでなく、厚生年金保険加入中に受けた報酬月額・(2003年4月以降の)賞与額も影響します。

厚生年金保険加入期間の月数が同じであれば、厚生年金保険加入中の平均標準報酬額が大きいほど老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は多くなり、厚生年金保険加入中の平均標準報酬額が小さいほど老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は少なくなります。

老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額の計算式

老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額の計算式は次の通りです。

・老齢厚生年金(経過的加算部分)=定額部分に相当する額-厚生年金保険加入期間から計算される老齢基礎年金の額

(注1)「定額部分に相当する額」とは:1,630円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)(2020年度。1946年4月1日以降生まれの人の場合の計算式)

(注)「厚生年金保険加入期間から計算される老齢基礎年金の額」とは:老齢基礎年金の満額(2020年度は781,700円)×(1961年4月1日以降で)20歳以上60歳未満の間に厚生年金保険に加入した期間の月数/480月

(2020年度。1941年4月1日以降生まれの人の場合の計算式)

65歳までに厚生年金保険加入期間が40年(480月)に満たない人が65歳以降も厚生年金保険に加入し続けると、合計40年(480月)に達するまでの厚生年金保険加入期間の月数(最高60月)は、70歳到達月の翌月分以降の経過的加算部分の年金額に反映します。

65歳までに厚生年金保険加入期間が40年(480月)に達している人が65歳以降も厚生年金保険に加入し続けても、65歳以降の厚生年金保険加入期間の月数は70歳到達月の翌月分以降の経過的加算部分の年金額に反映しません。

同じく厚生年金保険に1か月加入するのでも、これまで・これからの厚生年金保険加入状況によって、老齢厚生年金(経過的加算部分)の増え方は異なります。

一般に、法人化するなどして厚生年金保険に加入した場合に65歳からの年金額がどれだけ増えるかを試算する場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式にあてはめて計算した年金受給額のみをシミュレーションするケースが多いようです。

しかし、これまで厚生年金保険に加入した期間がまったくないか少ない人が、これから長く厚生年金保険に加入すると、老齢厚生年金(経過的加算部分)だけでも、65歳から90歳まで受給するとしたら数百万円単位となることはあります。

ご自分の場合、これから厚生年金保険に加入したら65歳以降の年金額がどれだけ増えるかを試算する場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算部分)がいくらもらえるようになるかをシミュレーションしてみることをおすすめします。

【比較】

高校を卒業後従業員として定年まで勤務し続ける人のように、60歳までに厚生年金保険に40年間加入する人は、老齢厚生年金(経過的加算部分)は下記の通りごく少額です。

そして、60歳以降・65歳以降も厚生年金保険に加入し続けたとしても老齢厚生年金(経過的加算部分)は増えません。

このような場合は、老齢厚生年金(経過的加算部分)は無視して、老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式だけで年金受給額シミュレーションを行っても問題はありません。

したがって、一般的なサラリーマン向けの年金本などでは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の解説が中心で、老齢厚生年金(経過的加算部分)については詳しく解説されていないものも多いです。

これまでの厚生年金保険加入期間がまったくないか短い個人事業主・フリーランスの方等が、そのような解説を読んで誤解しないようにしましょう。

2022年4月からは、在職定時改定の導入により、70歳までの在職中も老齢厚生年金の年金額が増える

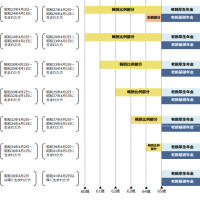

2020年度現在、65歳以降の厚生年金保険加入記録を反映して年金額が増額改定されるのは、次の二つのいずれかの時点のみです。

・70歳になって厚生年金保険被保険者でなくなったとき(70歳になった月の翌月分の年金額から改定)

・70歳までに退職して厚生年金保険被保険者でなくなったとき(退職した月の翌月分の年金額から改定)

しかし、2022年度からは、65歳以降厚生年金保険に加入した記録を早期に年金額に反映させるため、毎年1回10月分から年金額が増額改定される「在職定時改定」のしくみが導入されます。

(参考)在職定時改定導入前・導入後の年金額改定の違い

第12回社会保障審議会年金部会 資料2「在職定時改定の導入」(厚生労働省 年金局 2019年10月18日)

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000558228.pdf