少なくとも5年ごとに行われる国民年金・厚生年金保険の財政検証結果の公表が先週火曜日の社会保障審議会年金部会で行われました。

併せて、今後見直しが議論されている点について、下記のオプション試算結果も公表されました。

もくじ

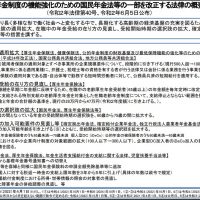

オプションA 被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の更なる適用拡大

適用拡大1(125万人ベース); 被用者保険の適用対象となる現行の企業規模要件を廃止した場合

・所定労働時間週20時間以上の短時間労働者の中で、

一定以上の収入(月8.8万円以上)のある者(125万人)に適用拡大し、短時間労働者の中で適用される者の比率が一定と仮定した場合

適用拡大2(325万人ベース); 被用者保険の適用対象となる現行の賃金要件、企業規模要件を廃止した場合

・対象外となる者を除いて、所定労働時間週20時間以上の短時間労働者全体に適用拡大。

学生、雇用契約期間1年未満の者、非適用事業所の雇用者については対象外。

適用拡大3(1,050万人ベース); 一定の賃金収入(月5.8万円以上)がある全ての被用者へ適用拡大した場合

・学生、雇用契約期間1年未満の者、非適用事業所の雇用者についても適用拡大の対象。(雇用者の中で月5.8万円未満の者のみ対象外)

オプションB 保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択

1 基礎年金の拠出期間延長; 基礎年金給付算定時の納付年数の上限を現在の40年(20~60歳)から45年(20~65歳)に延長し、納付年数が伸びた分に合わせて基礎年金が増額する仕組みとした場合

2 在職老齢年金の見直し; 65歳以上の在職老齢年金の仕組みを緩和・廃止した場合

3 厚生年金の加入年齢の上限の引き上げ; 厚生年金の加入年齢の上限を現行の70歳から75歳に延長した場合

4 就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大; 受給開始可能期間の年齢上限を現行の70歳から75歳まで拡大した場合、65歳を超えて70歳、75歳まで就労した者が、受給開始時期の繰下げを選択すると給付水準がどれだけ上昇するかを試算。

5 就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大(オプションB-4に1~3の制度改正を加味)

上記1~3の制度改正を仮定した上で、受給開始可能期間の年齢上限を現行の70歳から75歳まで拡大した場合、

65歳を超えて70歳、75歳まで就労した者が、受給開始時期の繰下げを選択すると給付水準がどれだけ上昇するかを試算。

注;上記4、5の試算において、70歳以上の繰下げ増額率は、現行の繰下げ増額率(1月当たり0.7%)を使用すると仮定

オプション試算と将来の年金の所得代替率・年金水準

資料1

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000540583.pdf

によると、

オプション試算A(被用者保険の更なる適用拡大)については、

「適用拡大は、所得代替率や、基礎年金の水準確保に効果が大きい」とされています。

「所得代替率」とは、現役会社員の賃金水準に対する高齢夫婦世帯への年金額の割合のことです。

オプション試算B(保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択)

・基礎年金の加入期間の延長

・在職老齢年金の見直し

・厚生年金の加入年齢の上限の引上げ

・就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大

については、

「就労期間・加入期間を延長することや、繰下げ受給を選択することは、年金の水準確保に効果が大きい。」とされています。

在職老齢年金制度の見直しについては、そのような効果は認められない、ということですね。

在職老齢年金制度についてのオプション試算

この点、資料3-1において、

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000540587.pdf

「65歳以上の在職老齢年金の仕組みを緩和・廃止した場合」の以下の2つの試算結果が提示されています。

(1) 給付調整の基準額を引き上げた場合(47万→62万)

(2)在職老齢年金制度を撤廃した場合

どちらの場合も、将来、厚生年金の報酬比例部分の年金の所得代替率を下げることにつながる、と報告されました。

65歳からの在職老齢年金制度の基準額を引き上げて緩和したり、廃止したりすると、将来世代の年金の水準が下がってしまうということですね。

なお、この、65歳からの在職老齢年金制度の緩和・廃止見直し試算は、「試算の便宜上、2026年度より見直しをした場合として試算」したものであり、

「在職老齢年金の見直しによる就労の変化は見込んでいない」そうです。