2019年10月30日に、第13回社会保障審議会年金部会が開催されました。

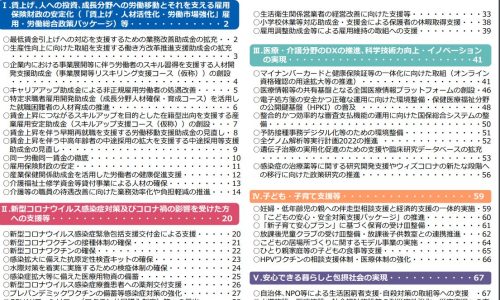

今回の議題は次の通りでした。

(1)その他の制度改正事項及び業務運営改善事項

(2)その他

(1)その他の制度改正事項及び業務運営改善事項として、

次の内容が厚生労働省より示されました。

・厚生年金保険の適用除外要件の見直し

・未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加

・脱退一時金制度の見直しの方向性

・年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し等

・国民年金手帳から基礎年金番号通知書(仮称)への切替え

・厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備(社会保険未加入企業対策)

・年金担保貸付事業の廃止

(2)その他として、

「現行の厚生年金保険法の規定に基づく標準報酬月額等級の改定について(報告事項)」が厚生労働省より提示されました。

報道では(1)ばかりが報じられていますが、厚生年金に加入している経営者層にとっては、(2)がとても重要ですので解説いたします。

現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限額は62万円です。

したがって、報酬月額が60万5千円以上の人は、報酬月額が100万円であっても200万円であっても、標準報酬月額62万円を基に、

・支払う厚生年金保険料

・もらう年金額

が決まることとなっています。

しかし、令和2(2020)年3月末において、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額」の2倍が62万円を超えていることが確認されたら、令和2年9月から、政令改正によりこの厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、62万円から65万円に上がります。

現行の最高等級(31級:62万円)の上に、32級:65万円が付け加えられることとなります。

これにより、経営者層の多くは、厚生年金保険の標準報酬月額が62万円から65万円にアップすることとなり、厚生年金保険料が、年間1,361,520円から1,427,400円に65,880円増えます。(会社負担分・本人負担分合計額)

一方、将来(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から、65歳から、70歳、または、退職後)の年金額がわずかだけアップすることにもつながります。(報酬比例部分の年金額の算出に用いられる「平均標準報酬額」が増えるため)

しかし、標準報酬月額が62万円から65万円に引き上げられると、将来的に在職老齢年金計算の基準額が現行の47万円よりも大幅に引き上げられることとなったとしても、厚生年金に入って働いている間は、給与との調整(在職老齢年金制度)によって、実際にもらえる年金額が少なくなります。

例えば、65歳以上で老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額が144万円の人の場合。

在職老齢年金計算の基準額が現行の47万円のままの間は、標準報酬月額が62万円であっても65万円であっても老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止です。

例えば、もし、将来的に在職老齢年金計算の基準額が59万円に引き上げられることがあったとしたら、

・標準報酬月額が62万円なら、老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額90万円支給停止され、年額54万円もらえますが、

・標準報酬月額が65万円なら、老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額108万円支給停止され、年額36万円しかもらえません。

●(ポイント)

厚生年金の標準報酬月額の上限が令和2年(2020年)9月から65万円に改正される可能性が高いですので、注意が必要です。

(注)

・厚生年金の標準報酬月額の上限は、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額」の概ね2倍となるように設定されています。

・年度末時点の「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額」の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれる場合、その年の9月1日から政令で上限を引き上げることができることとされています。

・平成28(2016)年より、各年度末時点で、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額」の2倍が標準報酬月額の最高等級である62万円を超えている状況が続いており、今後も継続する蓋然性が高いといえます。

・令和2(2020)年3月末においても、「全厚生年金被保険者の標準報酬月額の平均額」の2倍が62万円を超えていることが確認された場合、令和2年9月から、政令改正により標準報酬月額の上限が引き上げられます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000561860.pdf?fbclid=IwAR3ZRHLS9qBM-4umIoZ4G5i_YQUx4TMsduBJVdYIE7ln5IVQcPA6alzwrRA